Kojima a eu l’air d’un prophète lorsqu’il a sorti Death Stranding en 2019, un jeu qui parle d’isolement et de lien, quelques mois avant l’arrivée d’une pandémie mondiale qui allait nous confiner et couper beaucoup de liens. Ce n’était pas la première fois que Kojima nous faisait un coup comme ça, il avait déjà anticipé quelques éléments dans les Metal Gear Solid, mais cela n’a jamais été aussi frappant de vérité. Death Stranding premier du nom a beau avoir divisé, il n’en reste pas moins l’un des triple A les plus originaux qui soit, et un jeu d’une étrange justesse malgré les lourdeurs habituelles de Kojima dans l’écriture. Mais alors, à quoi doit-on s’attendre pour 2026 avec Death Stranding 2, qui nous demande si l’on a bien fait de se connecter ? Cela ne sent pas très bon, toute cette histoire… À moins que Kojima, pour la première fois de sa carrière, ne propose un jeu qui loupe le coche ? Il a déclaré vouloir faire un jeu qui divise… Je crois que c’est réussi.

La formule Death Stranding à bout de souffle ?

Plus que croire, j’en suis même intimement convaincu, parce que j’ai moi-même ressenti cette division tout au long de l’aventure. Durant la cinquantaine d’heures qu’il m’a fallu pour terminer le jeu, j’ai constamment navigué entre deux émotions totalement paradoxales : une sorte d’agacement lorsque je jouais, et pourtant l’envie immédiate d’y retourner une fois la console éteinte. Même au moment où j’écris ces lignes, donc plusieurs jours après avoir fini le jeu pour me laisser le temps de digérer l’expérience, je continue à être obsédé par lui. C’est l’un des rares jeux qui m’a poussé à y retourner alors même que je l’avais terminé, chose que je ne fais jamais habituellement. Et pourtant, cela ne loupe jamais : au bout de 30 minutes, je suis déjà en train de râler. Un joli paradoxe, et vous allez voir, ce n’est pas le seul. Death Stranding 2 est un jeu bien plus complexe qu’il n’en a l’air.

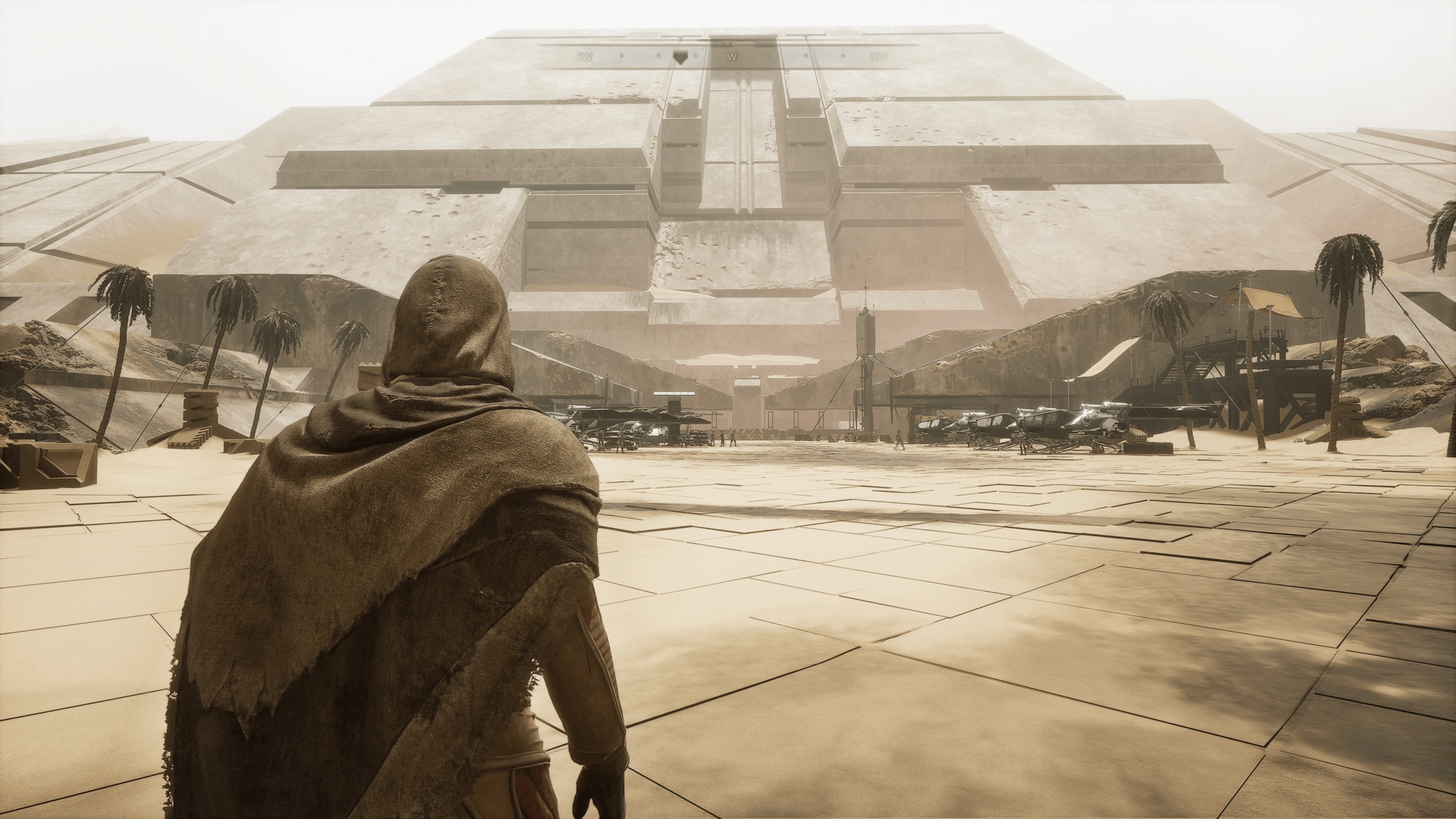

Je dis ça parce qu’au début, on a vraiment l’impression que c’est simpliste. Alors, je ne parle pas des visuels qui sont tout bonnement magnifiques, mais bien du gameplay : cela ressemble vraiment à une redite du premier Death Stranding, mais en version accélérée. On obtient les véhicules plus rapidement, les différentes structures de construction au bout de quelques heures à peine, bref, aucune grande différence en vue, si ce n’est une accessibilité accrue. Et oui, c’est vrai, Death Stranding 2 est largement plus facile que son prédécesseur sur tous les aspects, à l’exception peut-être de la compréhension du scénario.

Parce que de ce côté-là, ça part bien mais ça déjante vite. Death Stranding 2 place son intrigue quelques mois après celle du premier, avec notre duo Sam et Lou qui sont partis se cacher au Mexique. Mais les ennuis ne vont pas tarder à se présenter avec Higgs, qui assassine froidement Lou. Pour aider Sam, Fragile lui propose de rejoindre son équipe et d’aller connecter l’Australie, un long voyage qui va nous en faire voir de toutes les couleurs.

Mais qui va être étonnamment plat lorsqu’il s’agit de raconter quelque chose. On ne va pas y aller par quatre chemins : si l’on prend les cinq premières heures et les cinq dernières, on tient 90 % du scénario. Tout ce qu’il y a entre semble totalement déconnecté de l’histoire que Kojima cherche à raconter. Oui, il y a bien une raison scénaristique qui nous pousse à parcourir l’Australie, et oui il se passe bien quelques événements, mais c’est absolument minime et presque dispensable la plupart du temps.

La conséquence directe, c’est que les personnages secondaires restent en arrière plan tout du long, avec une écriture ultra plate qui ne nous pousse aucunement à nous y attacher. Un exemple assez parlant : on rencontre assez vite une jeune femme, Rainy, qui a l’étrange pouvoir de faire pleuvoir autour d’elle. Un flashback, quelques lignes de dialogues, et voilà. Tout le reste du jeu, ce n’est que quelques interactions froides comme la glace qu’il nous restera à découvrir. Même Deadman, absent du jeu pour certaines raisons que je ne spoilerais pas, a plus de lignes de dialogues qu’elle.

Et vraiment, on est tellement distant avec les autres personnages que ça crée un énorme paradoxe : Kojima cherche à mettre en avant les liens physiques, les liens ancrés dans la réalité, et c’est pour ça que Sam ne voyage plus seul. Et pourtant, à aucun moment on ne se sent réellement intégré à l’équipage. On revient au vaisseau, on dort, on mange, on se douche, puis on repart. Parfois, on croise quelqu’un qui nous adresse un signe ou nous pose une question, mais on est sur de l’anecdotique. À part Fragile, qu’on a appris à connaître dans le premier opus, tous les autres semblent presque faire partie du décor. Et si leurs histoires sont touchantes, je ne vois pas à quel moment on est censé ressentir un lien fort avec eux. Même Dollman, nouveau personnage sympathique sur le papier, m’a donné l’impression d’être un parfait inconnu alors qu’il nous accompagne en permanence. Et pire encore, ce vaisseau n’a aucune physicalité : on y entre sans pouvoir s’y déplacer librement, tout ce qu’on y fait se déroule via des cinématiques. Le seul couloir qu’on traverse, on le fait automatiquement. Ce vaisseau et son équipage ne sont qu’un mirage de profondeur.

Et le pire dans tout ça, c’est que les cinématiques qu’on a ici et là, elles sont pour la plupart incompréhensibles. Kojima a toujours eu un côté très “artsy” – lourd diront certains – en employant des métaphores pas subtiles pour un sou. Mais ici, il est parti dans un délire vraiment difficile à suivre. Il contredit ce qui est expliqué dans le premier, il balance des concepts à la pelle sans jamais réellement les expliquer, il développe un univers aux règles opaques qui sonnent pourtant comme des évidences pour les personnages. Et c’est là le plus gros problème que j’ai avec l’écriture de Kojima dans ce cas précis : la complexité d’un monde fictif doit être au service de sa crédibilité, ici c’est tout l’inverse. Je crois vraiment que Death Stranding 2 se complaît dans une pseudo-profondeur destinée davantage à être débattue qu’à être ressentie. Que tout ça sert surtout un but méta, un regard extérieur à la diégèse du jeu. C’est intéressant en tant qu’objet vidéoludique, beaucoup moins en tant qu’œuvre qui raconte quelque chose. Car Death Stranding 2 ne raconte pas, il assène.

Mais au moins ça n’a pas l’air de trop déranger Sam, qui globalement accepte tout sans broncher. Enfin, de manière générale, on ne peut pas dire qu’il est réceptif à ce qu’il se passe autour de lui. Peut-être est-ce une posture volontaire, celle de faire une coquille vide pour appuyer son deuil, mais on en arrive à des scènes qui n’ont strictement aucun sens, et un Norman Reedus qui, franchement, ne se foule pas trop sur le jeu d’acteur. Je crois que la scène qui l’illustre le mieux, ça reste encore le début du jeu où il apprend la mort de Lou, et l’absence d’émotion rend la scène presque malaisante à regarder tant on s’attend à ce qu’il pète un câble, ou au minimum qu’il réagisse comme un père qui vient de perdre sa fille. Parce que nous en tant que joueurs ayant fait le premier, ça devrait aussi nous toucher. On a passé des dizaines d’heures avec Lou, c’était un personnage central. Et là, du fait de la réaction de Sam, la scène perd tellement en intensité qu’elle en vient à nuire à l’impact émotionnel. Et ça ne s’arrange pas par la suite : toutes les interventions de Sam tiennent sur deux phrases – pas très intéressantes en plus – et on a de fait aucune empathie pour le personnage, à l’exception de quelques scènes clés vraiment marquantes. Au fond, j’ai une théorie sur tout ça, notamment sur ce côté méta, et malgré tout ce que je viens de dire, Death Stranding 2 a l’une des plus belles fins que j’ai pu voir dans un jeu vidéo depuis belle lurette. Mais je développerai tout ça dans la section spoiler. Parce que oui, il faudra bien qu’on en parle.

Mais j’aimerais revenir sur ce ventre mou de plusieurs dizaines d’heures entre le début et la fin. Parce qu’il est la source du plus gros défaut du jeu selon moi : il décorrèle totalement le scénario du gameplay. On découvre cette magnifique Australie, on livre des colis, on connecte des gens paumés au sommet d’une montagne ou isolés dans le désert sans vraiment comprendre ce qu’ils foutent là, mais tout ça n’a strictement aucun rapport avec le scénario. Alors oui, il faut connecter l’Australie et ça sert évidemment un point précis de l’histoire. Mais le problème, c’est que durant les 50 h qui ont espacé le début de mon aventure et sa fin, ben moi je ne comprenais pas l’utilité de tout ça. J’attendais que le scénario prenne de l’ampleur, qu’il s’épaississe, qu’il apporte des réponses et de nouveaux mystères. Mais non, ça n’arrive jamais. Et justement, dans les notes que je prenais en jouant, je notais l’évolution toutes les dizaines d’heures à peu près. Et pour en citer une : « Après 35 h de jeu, une certaine lassitude. L’impression que le scénario fait du surplace, malgré quelques éléments narratifs qui se mettent en place. Je ne comprends toujours pas ce que Kojima cherche à raconter et je me demande si ça va vraiment quelque part ».

Dans le premier Death Stranding, on a un moment du jeu très intense où on doit progresser sans Lou. Ça nous prend aux tripes parce qu’on s’est habitué à sa présence, on a beaucoup plus peur de rencontrer des Échoués sans elle, et là, le scénario s’harmonise à la perfection avec le gameplay. C’est d’ailleurs l’une des rares séquences à me rester en tête cinq ans après l’avoir fait, avec le passage dans la montagne. Ben ce genre de passage, on ne le vit jamais dans le 2, justement à cause de ce grand écart entre gameplay et narration. On vit un très beau voyage, mais un voyage qui ne raconte rien, et ça fait quand même très mal quand on compare avec le premier.

Une expérience agréable mais superficielle

Par contre, Death Stranding 2 est incroyablement agréable à jouer. Kojima tenait déjà avec le premier un magnifique gameplay qui mettait le déplacement au centre du game design, et il a bien raison de ne pas changer une équipe qui marche. Death Stranding 2 reprend toutes les bases de son aîné, au point où l’on ressent presque une certaine frustration durant les premières heures. La grande différence réside surtout dans la vitesse à laquelle on débloque des outils indispensables pour se faciliter la vie. On obtient les véhicules très vite, les exosquelettes et autres transporteurs aussi ; bref, on se déplace largement plus aisément que dans le premier.

Et forcément, ça confère au jeu une accessibilité accrue, dans le sens où la difficulté est largement amoindrie. Un cours d’eau à passer ? Il suffit de prendre le pickup. Un voyage un peu long ? Prenons la moto. Un terrain difficile ? Autant emprunter le monorail, nouveauté de ce deuxième opus. Parce que oui, des nouveautés, il y en a quelques-unes quand même ! Et si le monorail n’est pas la plus intéressante d’entre elles, force est de constater qu’il est plutôt agréable à utiliser lorsqu’on doit transporter une tonne de marchandises. On ressent donc beaucoup moins de friction dans Death Stranding 2, et je dois dire qu’à titre personnel, ça ne m’a pas vraiment dérangé. C’est pas comme si j’avais apprécié le premier pour sa difficulté. Oui, certains passages marquants étaient liés aux obstacles sur la route – je pense notamment au moment où l’on doit aller voir Heartman. Ce genre de moments, dans le 2, il y en a quelques-uns, encore une fois liés à la montagne. Mais ça ne représente que quelques heures durant l’aventure ; tout le reste du temps, vous avancerez l’esprit tranquille. Si certains disaient du premier qu’il était un FedEx Simulator, on serait ici plus proche d’un Euro Truck Simulator.

Ça engendre selon moi deux gros problèmes : le premier, ce sont les échoués. Dans le premier, lorsqu’on les croisait, on avait presque l’impression d’assister à une séquence horrifique. Ils étaient littéralement effrayants, c’était vraiment de gros moments de stress. Ici… on y va avec notre bolide armé d’une tourelle automatique, et si l’un d’eux réussit malgré tout à nous agripper, il suffit simplement de sortir un fusil à pompe et de lui tirer quelques balles dessus. Les échoués ne sont plus effrayants, ils sont ennuyeux. Ce sont des épines dans le pied qui nous ralentissent mais ne posent que rarement des problèmes. Et c’est aussi le cas des bandits. Parce que oui, fini les mules, désormais ce sont des bandits en bonne et due forme. Et ils sont autrement plus nombreux que dans le premier : on en croise beaucoup, et on a régulièrement des missions qui nous demandent d’aller chercher un objet dans leurs bases.

Et ça représente un véritable changement de paradigme par rapport au premier : si l’exploration reste le cœur du jeu, l’action prend une part largement plus prépondérante dans ce second opus. On n’est plus qu’un simple livreur : on devient un Rambo sur pattes, armé jusqu’aux dents. On peut se promener avec des mitraillettes, des fusils à pompe, des snipers, des lance-grenades et autres joyeusetés. Et comme si ça ne suffisait pas, on obtient même au bout d’un moment des gants spécialisés dans la distribution de baffes et des exosquelettes surpuissants. Mais étonnamment, le jeu est assez pauvre mécaniquement : si l’on a l’impression au début qu’il singe Metal Gear Solid V, on se rend vite compte des limites. L’impossibilité de s’allonger, les esquives qui consistent simplement à se jeter sur le côté… L’aspect infiltration ne consiste en général qu’à faire du repérage et à se cacher dans des hautes herbes. Enfin, c’est pas tout à fait exact. Il y a bien une certaine richesse, notamment dans la façon d’aborder une base. On dispose d’armes silencieuses, on peut utiliser une tonne d’outils différents, dont par la suite une catapulte — il y a en réalité une variété non négligeable dans le gameplay. Sauf qu’elle semble gadget, car bien souvent, le plus efficace reste d’y aller comme un bourrin avec un fusil à pompe.

C’est ce que je faisais, et ça a donné des situations vraiment ridicules. Je vous donne un exemple : à un moment, on me demande d’aller récupérer des armes volées par des bandits, en précisant bien qu’il faut s’infiltrer parce qu’ils possèdent une bombe qu’ils pourraient faire exploser. Sauf que l’infiltration, c’est pas mon fort – et encore moins dans Death Stranding 2. Alors, j’y suis allé comme une grosse brutasse… et aucune bombe n’a explosé. Je suis simplement entré dans le camp comme un touriste, j’ai tiré sur tout le monde, et c’est passé.

Et c’est là qu’arrive le deuxième problème induit par la facilité déconcertante du jeu : sans aller jusqu’à parler de dissonance ludonarrative, il y a un vrai décalage entre ce qu’on nous dit et ce qu’on joue. Sam est censé être l’une des rares personnes capables d’être livreur. On est censés contempler un monde aussi beau que dangereux. Et pourtant : n’importe qui peut le faire avec un pickup armé de tourelles automatiques. Les PNJ nous mettent toujours en garde contre de futurs dangers alors qu’on roule systématiquement sur le jeu. Et c’est d’ailleurs ça qui a causé la seule et unique mort que j’ai vécue dans le jeu, en m’attaquant à une base assez difficile sans être suffisamment équipé. Justement parce que, durant les dizaines d’heures précédentes, je me suis retrouvé avec une tonne d’équipement inutile sur le dos.

Cet écart entre narration et gameplay rend le monde moins tangible. On n’y croit plus vraiment, car ce qu’on nous dit et ce qu’on vit ensuite est trop différent pour qu’on continue d’y croire. Quand un énième camp de bandits est censé nous faire peur, on sait que ce sera réglé en cinq minutes. Quand des échoués apparaissent et sont censés nous faire peur, on est juste agacé de la perte de temps qu’ils engendrent. Le monde de Death Stranding 2 est sublime, mais il n’est pas crédible.

Ce qui, honnêtement, n’empêche pas d’en profiter. Car la carte de l’Australie est tout simplement gigantesque, avec tellement de panoramas variés qu’une fois arrivé au bout, on regarde derrière soi et on se rend compte du voyage qu’on vient de vivre. Selon moi, Death Stranding 2 est un jeu correct sans plus, mais c’est une excellente expérience. Contrairement au premier qui était plutôt silencieux, on a ici la capacité d’utiliser un walkman dans les zones connectées, ce qui fait qu’on peut écouter de la musique durant le trajet. Et, même si je trouvais au début que ça contrevenait à la philosophie initiale de Kojima, qui dans le premier choisissait avec parcimonie où placer ses musiques pour rendre l’instant spécial, j’ai finalement largement adhéré à cette nouveauté, parce que ça rend les allers-retours plus agréables. En fait, Death Stranding 2 devient, au bout d’un moment, un jeu relaxant, surtout lorsqu’on fait du secondaire. On doit retourner livrer dans des parties déjà connectées, avec les routes en cours de construction ou déjà faites, musiques dans les oreilles, et d’un coup, ça devient autre chose. Ça devient un moment de détente où l’on roule tranquillement en écoutant de la musique, qui en plus, est plutôt sympathique.

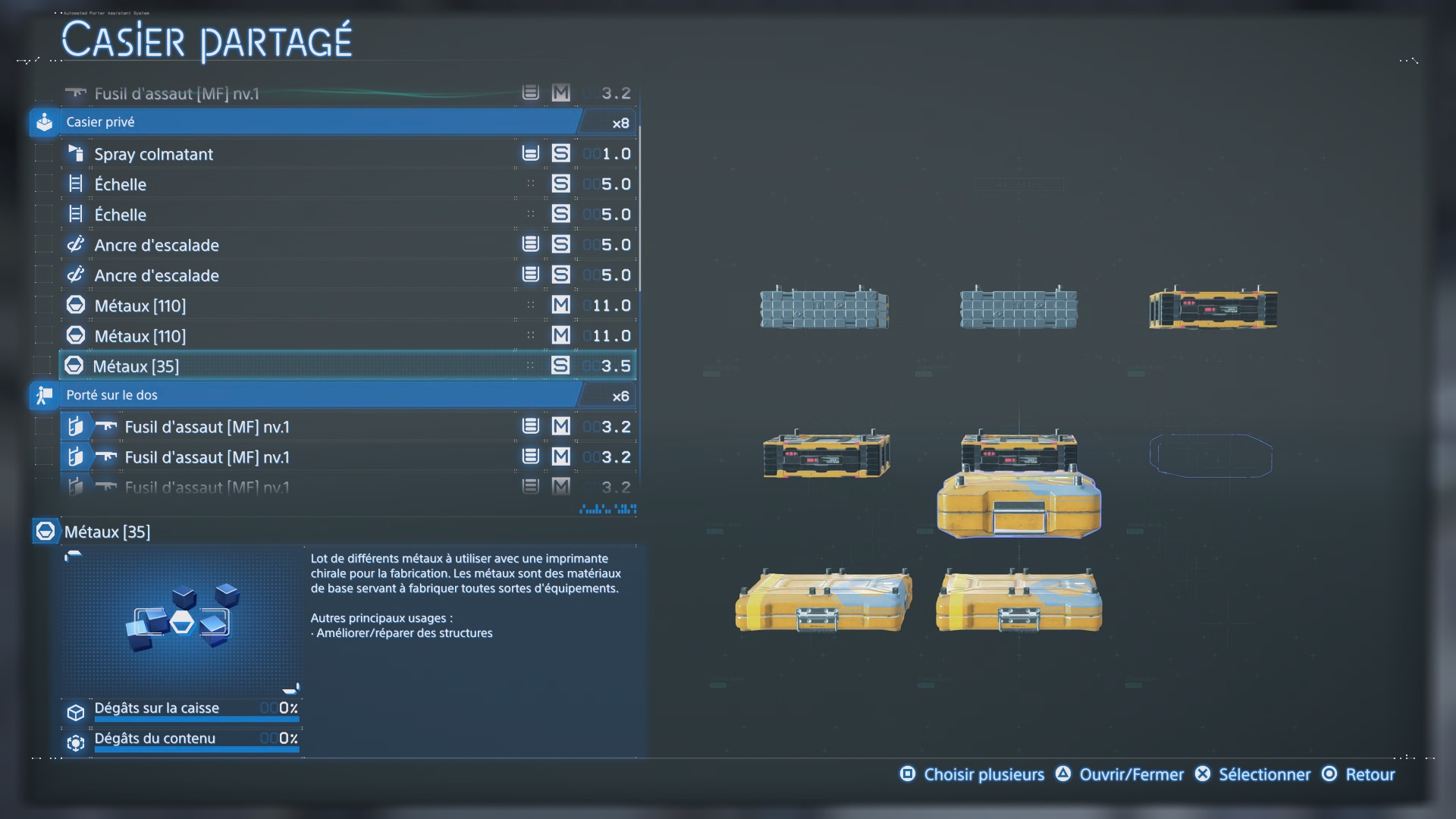

Et satisfaisant aussi lorsqu’on commence à investir dans la construction de routes et du monorail. Il y a un plaisir de la chose bien faite à voir l’Australie doucement être reliée, petit à petit, matériau après matériau. Ça appuie aussi l’une des meilleures idées de Kojima, à savoir ce multijoueur asymétrique qu’on avait déjà dans le premier. Il est quasiment pareil ici, à l’exception des notifications agaçantes qu’on ne peut pas désactiver. Et aussi, je ne sais pas si ma partie est forcément représentative, mais j’ai très peu utilisé les constructions des autres joueurs. La collaboration est utile pour la construction car ça coûte très cher en ressources, mais toutes les tyroliennes, les échelles, les tours de guet, tout ça je m’en suis très peu servi à cause de la facilité du jeu… Et aussi parce qu’une route est plus efficace qu’une tyrolienne pour transporter beaucoup de marchandises. Je n’irais pas jusqu’à dire que l’aspect multijoueur est plus superflu que dans le premier, car ça reste un concept génial qui crée une connexion entre joueurs sans qu’ils ne soient physiquement dans notre partie, mais ça amoindrit énormément son impact.

Et là arrive peut-être le moment où vous vous demandez « mais, et les événements climatiques alors ?» Parce que oui, c’était un gros élément de la communication autour de Death Stranding 2. Ces tempêtes de sable, ces montées des eaux, ces séismes et ces incendies devaient venir bouleverser nos trajets et nous imposer quelques déconvenues. Eh bien… c’est la plus grosse déception parmi les nouveautés annoncées. Ces événements climatiques n’ont eu aucun impact sur ma façon de jouer, tout simplement car je n’en ai croisé quasiment aucun. Des incendies ? Le seul que j’ai eu était un événement scripté dans le scénario. Des séismes ? J’en ai eu quelques-uns, mais ils n’ont rien changé à la topographie. Des tempêtes de sable ? Oui, j’en ai eu une qui était sympa, mais autant dire qu’une seule tempête sur presque 60 heures de jeu, c’est pas grand-chose. Les crues ? Ça n’a rien changé dès lors que j’avais un pickup sous la main. Même si je comprends bien qu’on ne doit pas en avoir toutes les cinq minutes parce que ça serait difficilement crédible, là c’était tellement inoffensif ou absent que ça n’a strictement rien changé.

Et l’autre souci fondamental que j’ai eu lors de l’exploration, et plus particulièrement lorsque je faisais du secondaire, c’est le manque d’intérêt profond envers les PNJ. Alors oui, quelques quêtes secondaires se démarquent, comme celle du Pizzaïolo ou celle du Pêcheur, qui sont vraiment sympathiques. Quelques personnages sont marrants, comme cet ancien champion de boxe qui n’hésitait pas à aller parler aux bandits avec ses poings, et quelques autres assez étonnants dont je vous laisse la surprise. Mais l’écrasante majorité n’apporte strictement rien : aucun élément intéressant de lore, aucun développement de personnage, rien, que du vide. Durant le peu de dialogues qu’on a avec eux, ils ne font que nous présenter les outils qu’on débloque de manière plate et sans personnalité. J’en suis même arrivé au point où je zappais les dialogues, chose que je ne fais jamais habituellement. J’ai même activé les sous-titres pour pouvoir lire rapidement ce qu’ils disent sans avoir à écouter. Et donc, ça rend les quêtes secondaires plus harassantes qu’autre chose : d’un côté, on veut voir quels genres d’amélioration on peut avoir, de l’autre, on n’a pas envie de se taper tous ces kilomètres pour quatre lignes de dialogues monotones. Là où, dans le premier, je prenais plaisir à découvrir les personnages et certaines commandes un peu loufoques, ici, c’est vraiment devenu du FedEx Simulator sans intérêt narratif.

Finalement, toutes les livraisons secondaires ne servent qu’à augmenter le niveau des bases pour débloquer de nouveaux outils. Ils sont souvent utiles, ou pratiques à tout le moins, mais jamais assez à mes yeux pour me pousser à tout monter à cinq étoiles. Parce que ça prend un temps fou ! Durant les vingt premières heures, c’était un objectif que je m’étais fixé, avant de l’abandonner devant la tâche herculéenne que c’était. Et au bout de trente heures, j’ai même fini par totalement abandonner le secondaire, car j’en avais marre de cette boucle de gameplay. Découvrir un nouvel endroit, faire des livraisons dans des lieux déjà visités, parfois super éloignés, utiliser les ressources pour construire des routes, et recommencer ça en boucle pendant des heures… Ça a fini par me lasser. Peut-être aussi parce que j’y ai beaucoup joué sur une période courte. Peut-être que Death Stranding 2 s’apprécie plus par petites sessions occasionnelles.

Finalement, j’en ressors assez mitigé : d’un côté, on a de sublimes visuels. Les images parlent d’elles-mêmes, pas besoin d’expliquer en détail en quoi le jeu est beau. Il n’y a aucun bug, c’est optimisé à la perfection, le Decima Engine fait vraiment de l’excellent boulot. On a aussi cette ambiance géniale de bout en bout, un menuing largement amélioré par rapport au premier, l’utilisation de la DualSense très intelligente, comme il y en a trop peu sur PS5, sortie pourtant depuis déjà cinq ans. Bref, on a d’un côté un jeu très agréable, frustrant parfois, mais qui nous invite toujours à y revenir avec plaisir. Et de l’autre, on a ce manque de friction, ces boursouflures dans le gameplay et la narration qui en font une expérience en demi-teinte. Et ce scénario, absent pendant la majorité de l’aventure, qui ne se présente que par à-coups pour nous raconter des trucs incompréhensibles.

Et justement, il est temps d’aller creuser plus profond. Parce que Death Stranding 2 est un jeu à part, mais pas pour les bonnes raisons. Une fois qu’on l’a terminé, on a l’impression que Kojima ne cherchait pas à dire quelque chose à travers le scénario, mais à travers le jeu lui-même. C’est très méta, et c’est déroutant. Ce qui va suivre va spoiler l’intégralité du jeu, mais c’est important d’en parler. Car il faut qu’on parle du vrai message de Death Stranding 2.

⚠️ SPOILER ⚠️ Ce que Death Stranding 2 raconte vraiment

Bon, si vous êtes toujours là, c’est que vous avez fini le jeu. J’aimerais donc qu’on revienne sur l’éléphant au milieu du couloir : Metal Gear Solid.

Son fantôme est omniprésent dans le jeu. Les ralentis quand on se fait voir à la MGSV, le gameplay des armes à feu qui est aussi exactement pareil, les visuels du Mexique qui rappellent l’Afghanistan. Dans le gameplay, beaucoup d’éléments anecdotiques rappellent Metal Gear Solid, alors même que Death Stranding 2 n’est pas un jeu d’infiltration. Mais le pire, c’est du côté du scénario. Les phrases cultes (« Keeps you waiting huh ? »), les références directes comme la douleur fantôme, le pod vide qui rappelle les photos dans MGS5, le passage où Sam rampe comme Snake dans MGS4, le combat final qui est presque un copié-collé de la fin aussi, en plus déjanté, le robot ninja qui rappelle évidemment GreyFox dans MGS1, ce grand complot de l’IA qui rappelle les Patriotes dans MGS2, et bien entendu, ne parlons même pas de la ressemblance flagrante entre Neil et Snake. À ce stade, ce ne sont plus des hommages. Ce sont des échos permanents.

Et ça ne peut pas être innocent. Il y en a trop, c’est trop insistant pour n’être qu’un clin d’œil aux fans, parce que le jeu en perd presque sa singularité. Il ne devient plus une œuvre à part entière, juste une sorte de patchwork de ce que Kojima a déjà fait. Et pour moi, si Kojima fait ça, c’est qu’il veut dire quelque chose.

Death Stranding 2 parle du deuil. Le point de départ de l’aventure, l’élément déclencheur, c’est la mort de Lou et l’envie de Fragile d’aider Sam à le surmonter. Et je crois que Kojima veut faire de ce deuil quelque chose de méta. Il ne s’adresse pas seulement à Sam, il s’adresse aux fans. Il cherche à leur dire qu’il faut passer à autre chose, que Metal Gear Solid ne reviendra pas, ou en tout cas, pas comme ils l’espèrent. Il cherche à leur montrer ce que peut donner du fan service abusif en leur disant : « C’est vraiment ça que vous voulez ? »

Peut-être que ce n’est pas à nous qu’il parle, mais à lui-même. On sait à quel point sa rupture avec Konami a été violente. Peut-être qu’il n’a jamais pu dire au revoir à MGS comme il le souhaitait. Et peut-être qu’il essaye encore. Mais dans ce cas, pourquoi maintenant ? Pourquoi ne pas l’avoir fait avec le premier Death Stranding ? Tout ce que je peux dire, c’est que ces références, ces parallèles, ont un but. Elles ne sont pas gratuites. Elles font partie d’un propos plus large.

Le souci, c’est que ce propos m’a échappé. Complètement. L’univers part dans des dimensions surréalistes où certains meurent sans mourir, d’autres meurent pour se reconnecter à un serveur, certains vivent dans le monde des morts, et tout ça… n’a ni queue ni tête. Rien ne semble suivre de logique claire. Mais peut-être que c’est ça, justement, le deuil : une perte de repères. Et Kojima nous le dit frontalement, presque ironiquement : dans la scène où le président fait ses grandes révélations, Charlie débarque pour chanter et danser. Kojima nous montre qu’il en a pleinement conscience. Que cette logique absurde, il la revendique.

Il saborde sa propre narration. Il crée un monde inutilement complexe, difficilement compréhensible, pour au final le déconstruire lui-même dans des scènes délirantes. Et c’est là où ça va devenir paradoxal, parce que ça tient peut-être de la surinterprétation, mais je crois justement qu’il cherche à nous dire de ne pas surinterpréter. Ce côté méta que je perçois, je l’interprète comme la critique de Kojima envers ses propres travers, mais aussi les nôtres. Finalement, ce n’est pas ce qu’il y a dans le jeu qui est intéressant à analyser, mais le jeu en lui-même. C’est un jeu qui raconte moins quelque chose qu’il ne raconte qu’il raconte quelque chose.

Est-ce que ça ne ressemblerait pas à un faux jeu intellectuel, pour que les penseurs du jeu vidéo se sentent obligés d’en tirer des thèses ? Des interprétations fumeuses, tordues, sur un jeu qui, peut-être, ne dit rien d’autre que : « Vous en faites trop. » Et Kojima lui-même en est conscient, vu sa façon d’alterner entre explications tarabiscotées et action ultra stylisée. La question est posée.

Kojima semble vouloir dire quelque chose, mais plus j’y pense, et plus je doute. Le récit se contredit, les symboles se multiplient, les repères s’effacent. Est-ce volontaire ? Ou est-ce le signe d’un auteur qui, à force de brouiller les pistes, ne parvient plus à se retrouver lui-même ? Death Stranding 2 parle du deuil, mais se perd parfois dans l’abstraction. Il évoque la connexion, mais peine à en créer. Il brasse des thèmes puissants, mais les égare dans un scénario qui semble tour à tour cryptique, ironique ou simplement confus. Et c’est peut-être ça, le plus troublant : on ne sait plus si Kojima joue avec ses fantômes… ou s’il est en train de se laisser happer par eux. Peut-être qu’il nous pousse à lâcher prise, à accepter l’incohérence, à ressentir plutôt qu’à interpréter. Ou peut-être qu’il s’égare, tout simplement. Le jeu ne donne pas de réponse claire. Peut-être que la seule chose à comprendre, c’est qu’il n’y a rien à comprendre. Et que ça aussi, c’est une forme de deuil. Et c’est pour ça qu’on continue d’y penser.

Le plus dommageable dans tout ça, c’est que ça vient écraser les autres bonnes idées présentes dans le jeu. Déjà, la fin est super impressionnante, et même si le scénario est terrible, la mise en scène est folle. J’ai rarement vu un tel lâcher-prise dans le jeu vidéo. On va de surprise en surprise, on s’enfonce dans la démesure, et il faut bien admettre que ça nous laisse sur une note agréable. Mais même avant ça, il frôle des thématiques passionnantes, qui auraient mérité d’être vraiment creusées.

Il y avait un boulevard pour parler du lien qu’on garde avec les proches qu’on a perdus, chose qu’on voit très rarement dans le jeu vidéo. Oui, on parle souvent du deuil, mais pas vraiment de ce qu’il nous reste des êtres aimés disparus, et ça aurait pu être très touchant si… Sam n’était pas un mollusque émotionnel. Plus largement, il remet en question l’importance de la connexion et nous dit que la connexion physique est plus importante que la connexion virtuelle, qui, elle, peut avoir des effets délétères. En plus, c’est super intéressant car, en 2019, il semblait presque avoir un message prophétique avec la sortie de Death Stranding quelques mois avant l’arrivée du Covid, et le confinement l’a profondément bouleversé, ce qui explique en partie le message du jeu. Il aborde très rapidement cette humanité « trop connectée » virtuellement, sans la chaleur des rapports physiques, et les dangers que ça peut apporter.

Il parle aussi de la politique expansionniste des UCA, autrement dit des États-Unis, avec plein de petites références : le fait que ça se passe en Australie, ancienne colonie britannique, le DHV Magellan, du nom de l’explorateur dont le voyage inaugura l’ère coloniale, etc. Là encore, un thème peu abordé dans le jeu vidéo, et encore moins aussi ouvertement. Il dénonce l’armement comme idéologie et composante de l’impérialisme, avec le plan de l’APAS, qui consiste à créer de la peur en donnant des armes à Higgs en Australie pour pousser les habitants à accueillir à bras ouverts le réseau chiral, rappelant les Contras financés par la CIA au Nicaragua. Le sous-titre du jeu, On The Beach, est lui aussi porteur de sens : il renvoie explicitement au roman post-apocalyptique de Nevil Shute, dans lequel les derniers survivants en Australie attendent la mort certaine suite à une guerre nucléaire. En fait, Kojima nous met en garde contre une vie qui se passe de plus en plus virtuellement, et de moins en moins physiquement. Bref, tout ça existe, c’est là. Mais c’est éparpillé, recouvert, étouffé. Et c’est dommage.

Points positifs

Les visuels sublimes

Les visuels sublimes Un gameplay plus fluide et accessible

Un gameplay plus fluide et accessible La mise en scène

La mise en scène L’exploration toujours agréable

L’exploration toujours agréable Ce côté relaxant

Ce côté relaxant Les thématiques puissantes abordées

Les thématiques puissantes abordées Une œuvre qui pousse à réfléchir même dans l’échec

Une œuvre qui pousse à réfléchir même dans l’échec Le multijoueur

Le multijoueurPoints négatifs

La dissonance ludonarrative persistante

La dissonance ludonarrative persistante Le gameplay devenu trop lisse

Le gameplay devenu trop lisse Trop peu de nouveautés pertinentes

Trop peu de nouveautés pertinentes Sam est un mollusque

Sam est un mollusque La narration inutilement complexe

La narration inutilement complexe Les thématiques intéressantes mais noyées

Les thématiques intéressantes mais noyées Un propos méta confus

Un propos méta confus Les idées brillantes mais dispersées et étouffées

Les idées brillantes mais dispersées et étouffées Le multijoueur

Le multijoueurPartager :

Ça pourrait vous intéresser :

DÉVELOPPEUR :

ÉDITEUR :

DATE DE SORTIE :

PLATEFORME :

PRIX À LA SORTIE :

Testé sur PS5 grâce à un code fourni par l'éditeur